首页 >

作者:田健

发表时间:2021-03-21

716人

716人

智俨对《华严经》中初发菩提心的解读

田健

摘 要:从智俨系统的注疏《华严经》开始,华严宗围绕《华严经》的义理展开深入的研究,最终奠定了其在中国佛教历史上的地位。《华严经》重视的初发心教义,在今天仍具有激励人们奋发图强、提升内在精神品质等方面的意义。智俨对《华严经》中初发菩提心的解读既有继承地论学派传统的因素,同时也蕴含结合自宗判教的意趣,其特点包括:注重从判教的角度开展对初发心的解读,提出一乘为特征的究竟菩提心。智俨对初发菩提心的解读,开启华严宗菩提心独特解读的先河,也为我们理解隋唐佛教理论高峰的一个侧面,及于今天重新审视佛教经典的当代价值和对世道人心的升华作用都具有参考价值。

关键词:华严宗;智俨;华严经;初发菩提心;解读 原文载于《东方哲学与文化》第2辑,文章内容有删节

华严宗是隋唐佛教中国化的重要成果,该宗对《华严经》的解读更是后人理解这部“经王”的重要依据。华严宗二祖智俨的《大方广佛华严经搜玄分齐通智方轨》(以下简称《搜玄记》),可以说开启了华严宗学人系统注疏《华严经》之先河。在阐述庞大的义理体系中,《华严经》的内容尤以发菩提心为其重要的主轴,这是因为发菩提心是成佛的不共因,而且还特别赋予了“初心成佛”的重大意义。《华严经》中尤以《贤首品》和《初发心功德品》中有关初发菩提心的内容最为详细,通过发起因缘、实践次第和所得功德等方面,提出了华严经教特别的初发心意义——初心成佛。后者经过华严宗祖师的解读,逐步体现为远大目标和切实笃行两个层面的统一,并通过《华严发菩提心章》、裴休《劝发菩提心文》等得以进一步深化其理论和实践意义。另一方面,从华严宗祖师和学者对初发菩提心解读的历史演变过程,还可以看到华严宗思想流变中的特点,例如前期对地论学派思想的重视和继承,以及继承的同时结合自宗的思想加以改造的痕迹。

关于《华严经》中的初发菩提心思想,经智俨的阐释和发挥,为法藏全面阐发华严初发菩提心思想并成就其集大成地位打下重要的基础。可以说,前者正是后者开启特殊解读华严初发心思想的思想前导,而后者是继承并深化了智俨关于圆教初发心的意涵。作为华严宗初发菩提心思想开启者,理解智俨初心思想的渊源和特点是进一步探讨华严宗思想特质的枢要之一,这无论是对理解法藏思想,解读隋唐时期佛教中国化的思想意蕴乃至对新时代佛教的中国化的借鉴和再运用,都有其意义和价值。智俨解经的思想和成果集中体现在《搜玄记》中,而关于《华严经》的提要性内容和专题性内容则在《华严五十要问答》和《华严经内章门等杂孔目》(即《孔目章》)中。前者关于初发菩提心的内容主要就“成佛”的角度而言,也就是从佛果上说,主要通过一乘、三乘之别的讨论来阐述,而有关初发菩提心的内容则还是在《孔目章》的《贤首品初立发菩提心章》(以下简称《孔目·贤首章》)中体现得较为全面,同时这一章也是对《华严经》中初发菩提心最相关品目之一的《贤首品》的思想解读。本文拟就《孔目·贤首章》为主要文本,对智俨初发菩提心思想的来源和发展做一解说。

一 继承慧远旧说

智俨对初发菩提心思想的继承,见地的来源是杜顺的华严一乘教义,文本上的直接来源是《大乘义章》。后者的作者是被誉为“隋代三大师”之一的净影慧远。慧远的思想被后人归为涅槃学派和地论南道学派,这也是华严宗解经传统和义学传统的主要来源。《大乘义章》共二十卷,分五门“义聚”,其中与发菩提心相关的内容属于第四门“净聚”的“因法”。在“菩提心义三门分别”这一部分,慧远通过发菩提心体相、发起次第和发心位阶三个部分来说明菩提心的内涵与外延。这样的分割,类似于“境行果”的安排,也有“体相用”的意味,这对智俨的发菩提心思想影响是显著的。

就具体文本而言,智俨在提出初发菩提心的定义方面是几乎是全文引用了《大乘义章》的内容。其在《孔目·贤首章》中对菩提心的定义为:

菩提心者。菩提梵语,此翻名果道,果德圆通故曰菩提,于大菩提起意趣求名发菩提心。然此发心经亦名愿,要大菩提令来属己故名为愿。

这一部分智俨几乎全文引用了慧远在《大乘义章》中描述发菩提心的内容,我们可以来看《大正藏》中慧远《大乘义章》的相关文字:

发菩提心者。菩提胡语,此翻名道,果德圆通故曰菩提,于大菩提起意趣求名发菩提心。然此发心经亦名愿,要大菩提令来属己故名为愿。

上述引文下划线的部分即是两者相同的地方,而加粗的黑体即是《孔目·贤首章》与《大乘义章》有差异的部分,主要是三个方面:一是《大乘义章》中所使用的词汇是“发菩提心”,而智俨这里用的是“菩提心”;二是对于菩提这一音译,慧远说是“胡语”而智俨说是“梵语”;三是慧远指“发菩提心”为“道”的涵义,而智俨这里将“菩提心”的涵义说明为“果道”。除了“梵”、“胡”语言这一点外,这三方面的差异可归结为两个要点:第一,“发菩提心”与“菩提心”的差异性;第二,由前者差异是否导致了在翻译过程中产生了“道”与“果道”的差异。从根本上说,从“发菩提心”到“菩提心”的“实体”化理解,正是在典籍传译过程中的一个变化,这种变化将一个“发心”和“趣向菩提”两个意涵进行联结,从而构成了一个纯善的、偏于引起“实体化”理解的名词。因此,无论是本文的叙述,还是古德中关于“初发心”之“初发”含义的诠释,应某种程度上都可以视为为了消除某些“实体化”理解倾向的努力。

除了对初发菩提心的基本概念外,其在阐述对初发菩提心体性的一般认识方面,也是承接了慧远的思想。智俨说初发心的“体性”有三种,即“相发”、“息相发”和“真发”三种,这三类的区分及其具体内涵皆是与《大乘义章》中发菩提心体相的内容相一致。所谓“相发”,即“相似性”的发菩提心,这种发心基于厌患生死而发起学佛成佛的心,其本质上是一种出离心;“息相发”也就是“止息”了不平等后的发心,这种离开对“相”的执着而发心,将避免落入两边:一边是执着单纯“厌患生死”导致的断见,另一边则是执着“涅槃”导致的常见。由此,这种“息相发”心才是真正的发心。第三类“真发”指的是发菩提心的根源在于众生本自具足的“真心”。从这个意义上说,菩提心是每个众生的体性,即因为妄想颠倒而不能觉察到的本自具足的佛性。从“真发”的意义上,初发菩提心的解行实践,正是回归生命本来状态的过程,其结果就是返回本真、显现为亲证一切种智的现起。

这三类发心不但在认识论方面有意义,而且还导向具体的修行位阶,从而具有了指导和检验实践的意义。在《大乘义章》中,这三种发心分别对应三种位阶和广说之六种位阶。其中,三种对应的位阶是信发心位、解发心位和证发心位,分别对应“相发”、“息相发”和“真发”三心。而广说的六种,包括了外凡位、十信位、习种位、性种位、解行位和地上位,这分别对应“相发”、“信发”、“解发”、“行发”、“观发(或道发)”和“证发”,也就是将“息相发”展开为信等四发。值得注意的是,智俨借鉴了《大乘义章》的说法,而对这三类发心所对应的修证位阶并未直接点明,而是在后续将之融汇到自己的发心六门中,且智俨的六门发心与《大乘义章》的相关内容并不是完全一致。由此可见,智俨对《大乘义章》的引用是有一定抉择的。

二 调整三乘次第

智俨对其在《孔目·贤首章》中引用《大乘义章》部分内容的评价是“此之分齐是三乘义”,也就是说,在短短四百多字的短文中,智俨用了接近百分之八十的篇幅来说明对“菩提心”一般性认识的三乘义。可见,在总的方面,智俨较多地接受了慧远的发菩提心思想,特别是在发心的种类、具体意涵等方面;此外,智俨重视他所判摄的初发菩提心之“三乘义”,也为我们以智俨关于三乘、一乘关系的思想为背景来思考其初发菩提心思想提供重要角度。实际上,智俨站在继承杜顺解读《华严经》的立场上,更加重视“一乘”教义,如其在《净行品初明凡圣行法分齐不同义章》中说:

顺一乘善,不弃一法,据佛别意,唯一乘可行,余不可行。何以故?非究竟依故。

在说明《华严经·净行品》的凡圣行法差异这一问题时,智俨站在一乘的立场,说明唯有“一乘”能够达到究竟,亦即通过日常行为转化为最为殊胜的成佛道用,也就是将《净行品》的圆教特征通过“一乘”、“三乘”之别予以彰显。对于小乘、三乘和一乘,智俨基本采取的是“在一乘即圆明具德,处三乘则一相孤门,在小乘废深论浅”的态度。因此,可以认为,作为以彰显《华严经》殊胜不共特质为目的,智俨强调一乘的殊胜性是恰如其分的。不过,对于接引更多人契入一乘圆教,三乘的阶梯作用也是必不可少的。基于这样的考虑,智俨在此处对三乘较多的着墨也显得十分合理了。不过,智俨并不是将《大乘义章》中开列的“菩提心”次第的思想采取全盘接受的态度,而是立足于《华严经》的基本精神,对前人思想总结的基础上采取有选择性的重构,从而呈现了一个调整版的三乘次第。

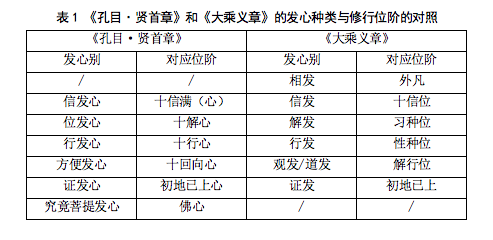

智俨在《孔目·贤首章》中将“发菩提心”分为六门,分别是:信发心、位发心、行发心、方便发心、证发心和究竟发心。这六门分别对应了十信位、十住(解)位、十行位、十回向位、十地位以及佛果位的成满。虽然这里智俨开出的六门在数量上和慧远在《大乘义章》中的相同,且都是与菩萨修行位阶相关联,但就具体位阶的取舍,两者仍有差异。例如,《大乘义章》中最初的发心位是外凡,也就是十信未满时,其对应的发心即是“相发”。而智俨这里的第一门是“信发心”,也就是对应了《大乘义章》第二门。以此类推,《孔目·贤首章》中的第二至第五门,分别就是《大乘义章》中的第三至第六门,如表1列举出两部著作的差异。智俨在《大乘义章》的基础上,简除了外凡的发心,同时加上了对应佛果位的究竟发心,这种处理与《华严经》中的四十二或五十二位行相相一致,特别是以“初心成佛”为界限,将外凡与三贤(内凡)、圣者的差异突出出来,这与慧远所说的是明显不同的。由此也可以看出,智俨安立的三乘其目的仍然是来辅助建立一乘,也就是通过“寄位三乘”来接引更多人进入一乘。同时,将佛果纳入修改版的三乘次第中,也避免了《大乘义章》这种方式可能造成“登地”后成佛指日可待的偏见,这对后续引发普贤行打下了前期基础。

此外,就初发菩提心结果而言,智俨列出“声闻”、“缘觉”和“佛”三种菩提,这与《大乘义章》列出发心、伏心、明心、出到和无上菩提这五种也有差异。开列三种种姓,是将三乘导向的三种结果明确化,从而侧面说明佛菩提的殊胜,而《大乘义章》将三乘融摄到整个修行次第中,也说明了其对证得二乘果德于菩萨乘是必不可少的这样的一个态度。而智俨将三乘结果显着地列举出来,也似有立见高下而引导更多人希求无上菩提的目的。因此,智俨一方面将三乘作为一种接引手段而稍加改造得到调整版的三乘次第,同时也借助三乘的结果来暗示佛果的殊胜,从这两个方面来体现《华严经》一乘为主、三乘为伴的思想特质。

三 援经独显一乘

在提出独特的三乘次第基础上,智俨进一步来说明一乘初发菩提心。这一部分文字十分简略,但因为是援引《华严经》原文来说明,故其实际内涵又颇为深邃。关于一乘初发菩提心,智俨强调了《华严经》中的“十门显无尽”这一叙述方式,通过经的内容来论证其所要说明的“一乘初发菩提心”种类是具有权威性的。同时,进一步通过校量功德来诠释一乘初发菩提心的殊胜性:

一乘究竟,有十种发心,如离世间品说,显无尽故。其发心德,有二百一十八句经,如下弥勒善知识中说。

关于一乘初发菩提心有十种,据智俨之意是来自《华严经·离世间品》。按照《搜玄记》中对整部《华严经》的三分科判,《离世间品》和最后的《入法界品》属于第三“辨依缘修行成德分”,也就是由“解”导“行”的部分,其中《离世间品》又属于“成德分”中的“托法进修分”,接续前文“顿教法门”,此品亦然。由此可以看出,引用这一品来说明初发菩提心的内涵,是正显一乘圆教义。

《离世间品》中的十种发心,包括两个层面:一是发心之“体”,二是发心之“因”。前者直接以“普贤心”来说明,“普贤心”实际上就是一乘初发菩提心之意。这一发心分为“大慈心”、“大悲心”、“一切施为首心”、“正念一切智为首心”、“功德庄严心”、“金刚心”、“大海心”、“须弥山王心”、“安隐心”和“究竟般若波罗蜜到彼岸心”十种。据智俨的开合,此十种心又可以合之为前三“护众生心”、次三“趣果智心”和后四“厌离有为心”。同时,这十种发心对应“十住位”,也就是说正是“十信成满”之“初发菩提心”。对照《探玄记》的相关内容可以发现,法藏完全继承了上述说法。

十种“普贤心”后是十种“普贤行”,即由解导行,包括“行菩萨行”、“恭敬供养未来一切佛”、“立一切众生于普贤菩萨愿行”、“积集一切善根入一切波罗蜜”、“满足一切菩萨愿行庄严一切世界”,“往生一切佛所”,“善巧方便求一切法”这九种“自分行法”以及“于一切十方佛剎成无上菩提”这一“胜进行法”。接下来的十种大悲心即是普贤心行的深化,包括了观察众生“无所归依”、“随逐邪道”、“贫无善根”、“长寝生死”、“行不善法”、“欲缚所缚”、“在生死海”、“久远长病”、“无欲善法”、“失诸佛法”十种,在智俨基础上,法藏进一步结合众生根器来解读十种悲心。

接下来在十种悲心的基础上,《离世间品》继续说明十种初发菩提心的因缘,包括:“教化成熟一切众生”,“除灭一切众生苦”,“与一切众生种种快乐”,“除灭一切众生愚闇”,“与一切众生佛智”,“恭敬供养一切诸佛”,“随如来教令佛欢喜”,“见佛色身相好”,“入一切佛智”,“显现佛力无畏”。其中,前五种以众生为所缘,后五以佛果为所缘。与《瑜伽师地论》中的四种发心因缘或《智印经》中的七种发菩提心因缘相比,《离世间品》中的十种因缘是“显无尽”之意。一乘菩提心的诠释蕴含了究竟意义和次第接引的两方面意涵:由普贤心、普贤行的顿说、概说给出一乘初发菩提心的究竟意义,即证得普贤心行;而大悲心、初发菩提心因的详说、次第说,则是说明了深度解读普贤心行的每一门,皆是无量的意涵与次第。

在说明完十种发心后,《孔目·贤首章》对初发菩提心的功德进行说明,所引用的经文正是《入法界品》善财五十三参所参访弥勒菩萨时的内容。在六十卷本的《华严经》中,弥勒菩萨用一百一十七个“菩提心者,则为……”的句式以及一百零三个“譬如……”的句式,将初发菩提心的功德充分展示给善财童子,引导人们体会到初发菩提心功德的广大,发起菩提心的殊胜利益。按照智俨的意见,前面一百一十七项功德就发心功德齐等佛果的角度来说,后一百零三项功德就善财依德起“大用”而“不舍世间”来说,由此将初发菩提心的功德分为“佛果”和“自在”二门,说明德齐佛果也不是修行的终点,反而更需要以此胜进,充分发挥自在大用、广利群生。智俨这一说法后来也为法藏所继承。此外,智俨解读这一部分中并未吸收前人将三乘位阶予以对照的方式,由此法藏发挥出“一种胜德皆通始终,此亦不可别配诸位”的思想,这也是对智俨强调一乘超胜的继承、运用和深化。

余论

智俨对初发菩提心的解读,以《华严经》的思想为根本,借鉴吸收地论南道学派的主流意见并有所调整,在华严判教的基础上解读初发菩提心思想,鲜明的提出了一乘初发菩提心的特殊意涵。智俨思想的特质一方面有继承地论学派传统的一面,这表现为其在对初发菩提心解读时,主要依赖慧远《大乘义章》的内容,而且是几乎全文引用,这是其思想理论的源头,也是其进入佛门学修的基础。另一方面,智俨是将这些大段、全文引用《大乘义章》的内容归为“三乘”,后者在华严宗“一乘”观点来看,更多是一种权宜之计,是最终引导人们共同进入“一乘”、“圆教”的方便。在智俨来看,《华严经》中初发菩提心的相关内容才是最“究竟”的,而其对初发菩提心的解读正反映了智俨将“一乘”思想贯彻到底的意旨。此外,稍显不足的是,智俨对初发菩提心的“一乘”义并未做系统性解读,这也为法藏后续继承与深化相关内容,最终构建华严发菩提心思想提供了机会。

伴随着华严宗逐步依照经典独立形成宗派思想体系的过程,智俨的初发菩提心思想为后人提供了最初的思想灵感,随后法藏继承乃师的思想,集历代学人之大成,系统解读了“初心成佛”思想,并建构起初发菩提心的修证方法,裴休造发愿文,更将华严的初发菩提心导向日常修持。通过“一乘”、“三乘”之别,智俨构建了华严发菩提心思想的渊源,是华严宗会通主流话语与自宗特殊解读的诠释方式指先河。智俨对初发菩提心的解读,不仅反映了华严宗对《华严经》的独特解读视角,更为我们基于佛教经典的诠释来顺应思想理论的时代嬗变和回应社会需求等方面开展新时代佛教的中国化研究提供参考。

作者简介:田健,苏州大学政治与公共管理学院博士后(江苏苏州 215123)。